予想1

浮きしずみが、物体の重さに関係していないとすれば、物体の形が関係しているのではないでしょうか。例えば、鉄のかたまりは水にしずみますが、船は浮きます。形が原因ではないかと思い、かんたんに形を変えることができる、野菜を使って調べました。

実験1 野菜の形によるちがい

ジャガイモ、ニンジン、ナス、ダイコンを色々な形に切ります(図1)。重さや大きさ(体積)を変えて、水に浮くか調べました。もしも、重さに関係なく、形や体積によって浮きしずみが決まるとすれば、野菜の種類に関係なく同じ形のものが全て浮くはずです。

ジャガイモ、ニンジン、ナス、ダイコンを色々な形に切ります(図1)。重さや大きさ(体積)を変えて、水に浮くか調べました。もしも、重さに関係なく、形や体積によって浮きしずみが決まるとすれば、野菜の種類に関係なく同じ形のものが全て浮くはずです。

<野菜の形>

(1)サイコロ型

面が全部、正方形でできている。どっしりしていて安定するのではないか。

(2)はこ型

長方形の面でできている。船のように細長い物と、平べったいものにした。一番浮くのではないか。

(3)三角型

厚さ1㎝の三角型にした。船の先が三角形なので、浮くのではないか。

(4)星型

厚さ1㎝の星型にした。角がたくさんあると浮くのではないか。

実験1の結果

表1 野菜の形と重さのちがい

| 形 | 体積(㎝3) | ジャガイモ | ニンジン | ナ ス | ダイコン |

| サイコロ大 | 4.9 | × 7.6g | × 5.7g | ○ 3.9g | ○ 5.4g |

| サイコロ小 | 0.5 | × 0.7g | × 0.6g | ○ 0.5g | ○ 0.5g |

| はこ 細長 | 1.4 | × 2.2g | × 1.9g | ○ 1.4g | ○ 1.5g |

| はこ 平ら | 1.4 | × 2.1g | × 1.6g | ○ 1.5g | ○ 1.5g |

| 三角型 | 1.5 | × 2.0g | × 1.8g | ○ 1.1g | ○ 1.4g |

| 星型 | ? | × 6.8g | × 6.3g | ○ 3.5g | ○ 4.0g |

| 密度の平均(g/㎝3) | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 1.0 |

○浮いた ×しずんだ

体積を同じにして実験しましたが、手でさわった感じがちがっていたので、重さも測り、重さと体積から密度を調べました。密度とは、重さを体積で割り算したもので、同じ体積でどのくらいの重さのちがいがあるか、調べることができます。密度でくらべると、1より小さいと浮くことがわかります。

実験結果をまとめると、形や重さに関係なく、野菜は種類で浮きしずみしました。4種類の野菜は手ざわりや食べた感じがちがいます。このちがいが浮きしずみのちがいではないかと考えました。そこで、この手ざわりや食べた感じのちがいで、野菜を3種類に分けました。

実験2 野菜のタイプ(手ざわりや食べた感じ)のちがい

<野菜のタイプ>

①スカスカタイプ

ナスのように浮く時に水から少し出るタイプです。手ざわりもやわらかく、さわるとスポンジのようにふかふかしています。

②ミズミズタイプ

ダイコンのように食べるとみずみずしいタイプです。このタイプは水に入れると、一度底までしずみますが、少しずつうかんできます。

③ギッシリタイプ

ジャガイモやニンジンのようにギッシリつまっているタイプで、底にしずむと浮かんできません。

予想2

野菜のタイプのちがいが浮きしずみに関係しているのではないでしょうか。もしも、タイプが関係しているとすれば、同じようなタイプの野菜は同じように浮きしずみするはずです。そこで、色々な野菜やくだものを使って調べました。ただし、カボチャのように、外側はギッシリタイプでも、中のわたのところはスカスカタイプのものもあります。この場合は、まるごとの様子を調べてから、それぞれの部分に分けて調べました。

実験2の結果

| タイプ | 浮き方の特徴 | 野菜、くだもの |

| スカスカタイプ | 水から少し出て浮く | ・ナス ・オレンジ

・スイカ ・タマネギ

・カボチャ ・ミョウガ

・カボチャのわた ・オレンジの皮

・インゲンの豆

|

| ミズミズタイプ | 水面ぎりぎりのところで

全部水に入って浮く | ・ダイコン ・キュウリ

・インゲン ・ミョウガの皮

・タマネギの皮 ・ダイコンの内側

・キュウリの白いところ ・オレンジの実

|

| ギッシリタイプ | 水の底にしずんで

浮かんでこない | ・ジャガイモ ・ニンジン

・カボチャの身 ・キュウリの皮

・ダイコンの外側

|

実験結果は、予想の通りで、手ざわりがスカスカタイプのものは、ナスと同じように水から少し出て浮きました。オレンジの皮などを見ると、白いところに空気がたくさん入っています。タマネギやミョウガも皮の間に空気が入っています。入っている空気の量が多いと、このようにスカスカタイプになるのだと思います。

ミズミズタイプのダイコンもキュウリも、つけものをつける時に塩を入れると水分がたくさん出てきます。水分の多いタイプはこのように、水面から出ないでギリギリのところに浮くのだと思います。

ギッシリタイプはとても中身がつまっているように見えます。姉から、ジャガイモにはデンプンが入っていると聞きました。おみそしるを作る時に、水にジャガイモを入れると白い粉がたくさん出てきます。カボチャも水に入れていたら同じように底にオレンジ色の粉がしずみました。デンプンのようなものがたくさん入っていると、このギッシリタイプになるのではないでしょうか。

結論A 浮く野菜としずむ野菜の特徴

何が多く入っているかで、物体の密度が変わります。実験2から野菜の浮きしずみには、密度が関係していることがわかりました。実験1で調べた結果と関連させると、物体の密度が水の密度1よりも小さいと水に浮き、大きい(ジャガイモ、ニンジン)と水にしずみます。ダイコンのように密度が水の密度に近いと、水面から空気中に出ないで水面ギリギリのところで浮きます。

| B 液体の密度を変えることで、物体を浮かせることはできないか。 |

予想3

物体の浮きしずみが、物体と水の密度に関係しているとすれば、物体の密度を変えなくても、液体の密度を変えることで浮かせることができるのではないかと予想しました。

|

実験3 食塩水の密度を変えて、卵が浮くか調べる

液体として食塩水を使い、卵を浮かせる実験をしました。卵は実験しやすいように、ウズラの卵を使いました。

食塩水の密度を少しずつ変え、ウズラの卵が浮きしずみする境目を探します。ウズラの卵は、それぞれ体積と質量が少しずつちがいます。メスシリンダーと電子てんびんを使って、体積と質量を調べました。この2つから、それぞれの卵の密度を計算すると、密度が大きい卵で1.1、小さい卵で1.0、平均が1.05となりました(表2)。

このことから、もしも結論Aが正しいとすれば、卵が浮く食塩水の密度も、この1.0から1.1の間になるはずです。かなり正確に実験をしないといけないので、食塩と水の質量を電子てんびんで測り、水の密度1㎝3で1gという考えから、「水の質量と水の体積が同じになる」として密度を計算しました。

2個の卵を使い、2回実験をしました。その結果、1つ目の卵は食塩水の密度が1.033より小さいとしずみ、1.034より大きいと浮きました。2つ目の卵は食塩水の密度が1.086より小さいとしずみ、1.087より大きいと浮きました。(表3)

|

| 卵 | 質量

(g) | 体積

(㎝3) | 密度

(g/㎝3) |

| 1 | 8.5 | 8.0 | 1.063 |

| 2 | 8.9 | 8.5 | 1.047 |

| 3 | 9.2 | 8.5 | 1.082 |

| 4 | 8.8 | 8.5 | 1.035 |

| 5 | 8.5 | 8.0 | 1.063 |

| 6 | 9.4 | 8.5 | 1.106 |

| 7 | 8.5 | 8.5 | 1.000 |

| 8 | 8.6 | 8.0 | 1.075 |

| 9 | 10.2 | 10.0 | 1.020 |

| 10 | 10.2 | 10.0 | 1.020 |

| 平均 | 9.08 | 8.65 | 1.051 |

|

|

卵によって、食塩水の密度の境目にちがいはありますが、予想通りの密度になりました。やはり、液体の密度と固体の密度の関係が浮きしずみの原因だったようです。

そこで、どうして密度と物体の浮きしずみに関係があるのか、姉の教科書を借りて調べました。

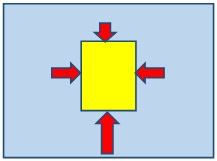

液体の圧力と浮力

液体の中にある物体には圧力という物体をおす力がはたらきます。圧力は、どの方向からもはたらきますが、深さによって大きさがちがっていて、深いほど大きくなります。そのため、物体の上の面にはたらく圧力の大きさと、下の面にはたらく圧力の大きさを比べると、下の面にはたらく圧力が大きくなり、これが物体を浮かせる力の浮力になります。この浮力は液体の密度にも関係しているようです。

|

|

| 水の

圧力の

矢印 |

液体中で浮力の大きさが、物体を下に引く力の重力よりも大きくなると、物体は浮くことができます。

|

|

結論B 液体の密度よりも物体の密度が小さくなると、浮力が大きくなって、物体を浮かせることができる。

|

|

表3 実験に使った食塩水の密度と卵の浮き沈み

| 水と

食塩の

質量(g) | 水の

体積

(㎝3) | 密度

(g/㎝3) | 卵1 | 卵2 |

| 1 | 100 | 99.0 | 1.010 | × | × |

| 2 | 100 | 98.0 | 1.020 | × | × |

| 3 | 100 | 97.0 | 1.031 | × | × |

| 4 | 100 | 96.9 | 1.032 | × | × |

| 5 | 100 | 96.8 | 1.033 | × | × |

| 6 | 100 | 96.7 | 1.034 | ○ | × |

| 7 | 100 | 96.6 | 1.035 | ○ | × |

| 8 | 100 | 96.5 | 1.036 | ○ | × |

| 9 | 100 | 96.4 | 1.037 | ○ | × |

| 10 | 100 | 96.0 | 1.042 | ○ | × |

| 11 | 100 | 95.0 | 1.053 | ○ | × |

| 12 | 100 | 94.0 | 1.064 | ○ | × |

| 13 | 100 | 93.0 | 1.075 | ○ | × |

| 14 | 100 | 92.5 | 1.081 | ○ | × |

| 15 | 100 | 92.4 | 1.082 | ○ | × |

| 16 | 100 | 92.3 | 1.083 | ○ | × |

| 17 | 100 | 92.2 | 1.085 | ○ | × |

| 18 | 100 | 92.1 | 1.086 | ○ | × |

| 19 | 100 | 92.0 | 1.087 | ○ | ○ |

|

図3 食塩水中の卵の様子

卵の密度>食塩水の密度

重力>浮力

しずむ

|

卵の密度<食塩水の密度

重力<浮力

浮く! |

教科書で調べると、ばねばかりを使って浮力の大きさを調べることができるとありました。方法はかんたんで、空気中の卵の重さから水中の卵の重さを引くと、浮力の大きさを出すことができます。そこで、自分でも測ってみようとしましたが、ウズラの卵の重さが軽すぎて、ばねばかりでは浮力の大きさは調べられません。そこで、ニワトリの卵を使って調べようとしましたが、それでもばねばかりでは食塩水の密度によるちがいを調べられませんでした。前に、姉が小さな種の重さを測る時にてんびんを作っていたので、私も「うき浮きてんびん」を作ってみました。

実験4 うき浮きてんびんで浮力を調べる

<うき浮きてんびんの作り方>

○材料

- ストロー うでとして使う。長い板やぼうでは、実験しにくいので、ストローにした。

- 待ち針 ストローの真ん中にさしてバランスをとる。

- ビーズ ストローがスムーズに動くようにする。

- 水切りネット 卵を入れるさら。

- サランラップ ふんどうを入れるさら。

- 水を入れたペットボトル てんびんを支える台として使う。

- 分銅 おもりとして使う。

○ てんびんの作り方

- 水切りネットを卵に合わせて切り、卵のさらにする。サランラップを何まいか重ねておもりを入れるさらにする。高さ2cmの三角形を2枚切り、目もりにする。

- ストローの真ん中に待ち針をゆっくりとまわしながら通す。待ち針の下に三角形の紙をテープではる。

- 待ち針にビーズを通す。ビーズとペットボトルのふたの間にはさむようにして待ち針をテープでとめる。

- 小さく切ったストローを腕の軽いほうにつけて、てんびんのバランスをとり、水平になるように調節する。

・重くなりすぎた場合 → 位置を少しずつ中心にずらす。

・まだ軽い場合 → 位置を少しずつ受け皿側にずらす。

- 板にはりつけた三角形の頂点に合わせて、もう1枚の三角形をボトルにはる。重さをはかる時につり合いを見る目じるしにする。

|

表4 食塩水の密度とうき浮きてんびんで調べた浮力の大きさの関係

食塩水の密度

(g/㎝3) | 浮力の大きさ

(g) |

| 1.01 | 54.0 |

| 1.02 | 54.2 |

| 1.03 | 54.9 |

| 1.04 | 55.4 |

| 1.05 | 55.9 |

| 1.06 | 56.7 |

| 1.07 | 57.4 |

| 1.08 | 57.5 |

| 1.09 | 58.3 |

浮力(g)=空気中での卵の重さー水中での卵の重さ

ニワトリの卵の重さ 61.3g 体積 55.2㎝3 密度 1.107g/㎝3

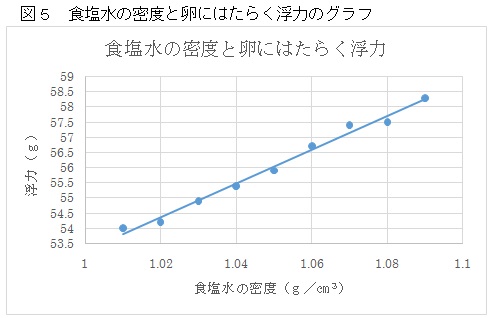

食塩水の密度が大きくなると、浮力の大きさも大きくなりました。やはり、液体の密度と浮力には関係があるようです。姉に実験結果を見せると、グラフにしてみた方がいいよと言ってくれたので、グラフを作ってみました。

グラフを見ると、液体の密度が大きくなると、同じように浮力も大きくなっていきます。この関係を比例関係というそうです。

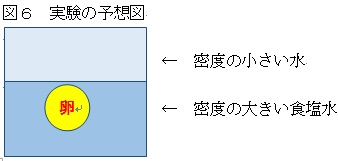

ところで、ここまでやった実験では、どの物体を使っても、水面近くに浮くか、コップの底にしずむかどちらかの状態しかありませんでした。うきうき実験なので、水の中にふわふわ浮く卵を作りたいと思い、実験してみました。最初は、液体と物体の密度が同じだとよいのではないかと思い、食塩水をがんばって作りましたが、ちょっとのちがいで浮いたりしずんだりして、うまくいきません。そこで、液体の密度が大きいと浮いて、小さいとしずむとすれば、この2つがコップの中に一緒に入っていればいいのではないかと考えました。

ところで、ここまでやった実験では、どの物体を使っても、水面近くに浮くか、コップの底にしずむかどちらかの状態しかありませんでした。うきうき実験なので、水の中にふわふわ浮く卵を作りたいと思い、実験してみました。最初は、液体と物体の密度が同じだとよいのではないかと思い、食塩水をがんばって作りましたが、ちょっとのちがいで浮いたりしずんだりして、うまくいきません。そこで、液体の密度が大きいと浮いて、小さいとしずむとすれば、この2つがコップの中に一緒に入っていればいいのではないかと考えました。

予想4

密度のちがう2つの液体を使うと、卵を水の中にふわふわ浮かせることができるのではないか。

方法

水に卵を入れます。とても濃い食塩水を用意し、コップをななめにしながらそっと入れていきます。食塩水は水とのちがいがわかりやすいように、緑色をつけました。すると、図のように、ふわふわ浮く卵を作ることができました。

実験4の結果

写真を見ると、緑色の食塩水の中で卵が浮いていて、上に無色の水があることがわかります。密度のちがう2つの液体は、いっしょにしてもすぐにまざりません。この状態で、3日くらい卵はふわふわ浮いたままでした。